Quels liens que entretenons-nous avec la guerre aujourd’hui ? Peut-on parler d’un désengagement civil face à des guerres dont les logiques semblent nous échapper ? Que peut vouloir dire résister à un pouvoir guerrier lorsque nos corps ne sont pas directement mobilisés ?

On songe rapidement au déserteur de Boris Vian ou au grand mouvement de contestation anti-guerre qui a secoué les États-Unis dans les années soixante. Avec la disparition de la conscription dans de nombreux pays, la question de la résistance se pose différemment.

Sur base de l'expertise de Déborah Brosteaux (chercheuse en philosophie - Faculté de Philosophie et Sciences sociales. Ses travaux portent sur les affects guerriers de la modernité).

Un pouvoir guerrier qui dépend des corps et les recrute

Une des grandes figures de l’État-Nation moderne est le soldat-citoyen, selon lequel nul citoyen n'est censé se dérober au service militaire, puisque l'armée est celle de la nation. Bénéficier de droits et libertés civiques implique de payer, si la nation est en péril et entre en guerre, une sorte « d’impôt du sang ». Il semblerait que lorsque les citoyens pouvaient être appelés au combat, cela leur conférait un plus grand pouvoir sur la guerre : s’ils refusent de combattre, comment pourrait-elle être menée ? Autrement dit, tant que le pouvoir a besoin de nos corps, nous pouvons les lui refuser.

Dans les faits, cela n’a jamais été si simple. Si le service militaire est lié à l’histoire des démocraties modernes, c’est pourtant une institution qui se caractérise avant tout par la disciplinarisation des corps, leur soumission à l’intérieur de structures strictement hiérarchisées. Un pouvoir qui dépend autant des corps de ses citoyens a besoin de les recruter activement, que ce soit par le consentement ou par la force. Les mutineries lors de la Première Guerre mondiale furent violemment réprimées, et de nombreux mutins furent fusillés. Cela n'empêche que le pouvoir peut être très fragilisé lorsque les soldats se soulèvent, refusent d’être envoyés au front comme de la chair à canon – tout comme la production d’armements peut être mise à mal lorsque les ouvriers entrent en grève. Seulement, rappeler combien le service militaire est lié à des pratiques d’assujettissement permet d’éviter une sorte de mélancolie pour un pouvoir perdu sur la guerre dans la guerre, dans l’exposition à celle-ci.

La guerre mise à distance

On peut émettre l’hypothèse que la fin du service militaire a entraînée, par exemple en Belgique, une sorte d’éloignement dans les consciences collectives du fait militaire, qui deviendrait avant tout l’affaire des militaires professionnels et plus tellement des citoyens.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a beaucoup parlé du retour de la guerre en Europe, sur son sol et aussi, justement, dans les consciences. Cela doit nous pousser à nous pencher plus en profondeur sur ce sentiment d’« éloignement de la guerre » qui a précédé. Car de fait, nos États au cours des dernières décennies n’ont jamais cessé d’être engagés dans des guerres. La guerre en Syrie par exemple est une guerre internationale, qui a impliqué toutes les parties du globe. La coalition internationale en Irak et en Syrie formée en 2014 contre l’Organisation État islamique rassemblait initialement 22 pays, les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc, l’Australie, … Cette guerre est donc aussi la nôtre.

La difficulté à prendre acte de cela, le sentiment de distance, n’est pas juste dans nos têtes mais est aussi dû aux modalités d’engagement de nos États. On peut formuler les choses en disant que nos espaces en paix se sont impliqués dans de nombreuses guerres tout en renforçant la distance qui nous en sépare.

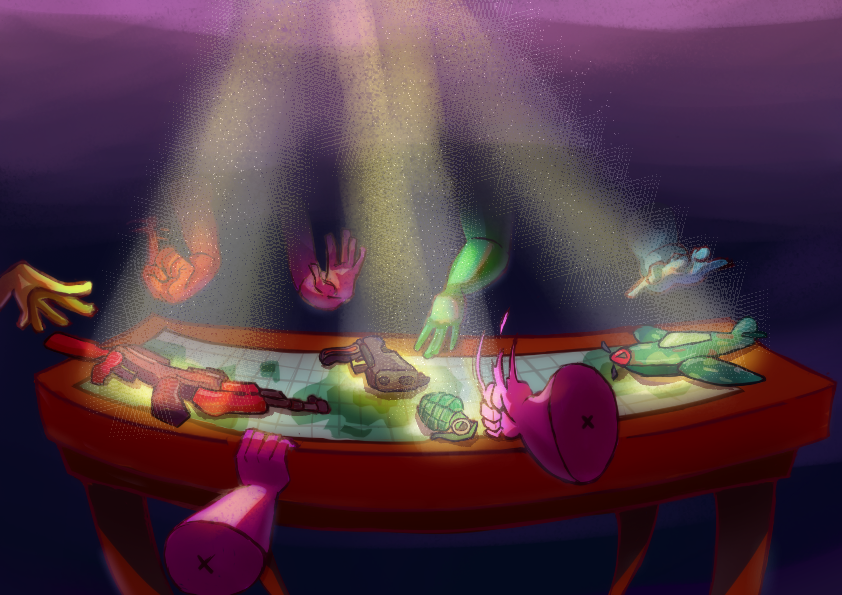

Cette distance a de multiples couches : la professionnalisation des armées déjà évoquée ; mais aussi le recours à des systèmes d’armement qui exposent le moins possible nos propres militaires (dont les plus évidents sont les bombardements aériens, les drones…) ; les ventes d’armes produites par nos industries et qui servent dans de nombreux conflits ; ou encore, à un autre niveau, la sur-militarisation des frontières européennes, qui entretient un état de paix armée, en produisant des espaces qui se retranchent au maximum.

Poser, dans un tel contexte, la question des résistances possibles aux pouvoirs guerriers implique d’en passer par une sorte d’état des lieux, de faire le point sur ce qui nous relie concrètement aux guerres en cours, là où justement, ces liens ne font pas évidence : sur quels modes ces pouvoirs nous engagent-ils ? Est-ce qu’on y est compromis ? De quelle manière sommes-nous dès lors concernés ? Et sur quoi pouvons-nous avoir prise ?

Comment penser la résistance aujourd’hui ?

Puisque nous ne sommes pas directement mobilisés, puisque nous avons affaire à des manières de faire la guerre qui nous mettent en même temps à distance de celle-ci – physiquement et affectivement –, se demander comment résister implique de puiser dans d’autres imaginaires que celui du citoyen-soldat et des armées de conscrits, avec la question du refus de porter les armes, dont il faut aussi rappeler qu’il s’agit d’une histoire avant tout masculine.

On peut par exemple raviver la mémoire du grand mouvement pacifiste antinucléaire de femmes britanniques, qui a marqué l’Angleterre dans les années 1980.

Celles-ci sont parvenues à occuper et habiter les entours d’une base militaire du Burkshire pendant une vingtaine d’années pour y empêcher l’installation de missiles nucléaires, occupation connue sous le nom du camp de la paix de Greenham Common. Si ce mouvement peut nous inspirer aujourd’hui, c’est d’abord parce que les femmes de Greenham Common, en plein contexte de guerre froide, se sont mêlées de problèmes qui, de l’avis du gouvernement britannique et des médias, « ne les concernaient pas ». Discréditées à l’époque comme « des femmes super émotives se mêlant de questions géostratégiques trop sérieuses pour elles », elles ont fait confiance à leur peur et à leur colère et se sont organisées afin de lutter pour un avenir plus sûr pour les générations futures. Dans un contexte de dissuasion nucléaire, où la possibilité d’une guerre nucléaire réveillait les pires cauchemars tout en paraissant très insaisissable, très diffuse, elles se sont demandé comment agir à leur échelle et à leur manière. Occuper la base militaire de Greenham était une manière d’avoir une prise concrète, « ici et maintenant » : rendre visibles des lieux de violence qui sont sinon très enclos, fermés aux regards, et dont on a tendance à oublier l’existence ; contester le droit des pouvoirs militaires de monopoliser ces terres pour préparer la guerre ; et expérimenter sur ces mêmes terres d’autres manières de faire société.